在现代社会,我们的生活被各种声音环绕:清晨的闹钟、通勤路上的车流声、工作时的键盘敲击声、休闲时的音乐播放声…… 听觉作为我们感知世界、沟通交流的重要通道,其健康状况往往容易被忽视。然而,听力损伤并非老年人的 “专利”,随着生活方式的改变,越来越多年轻人也面临着听力下降的风险。

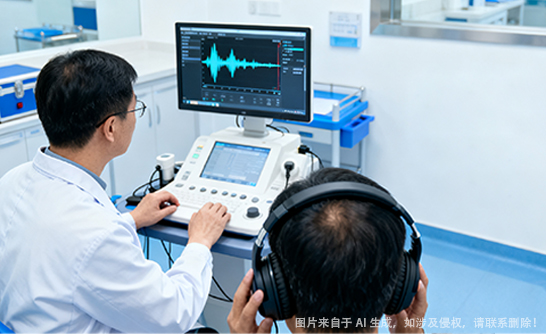

此时,定期听力检查就成为了守护听觉健康的关键防线,能够帮助我们早发现潜在问题,及时干预,有效预防听力进一步受损。

普遍认为只有出现明显听力下降、耳鸣、耳痛等症状时,才需要关注听力健康。但事实上,听力损伤往往是 “悄无声息” 的,有相当一部分人并未意识到自己的听力已经出现问题。

造成听力损伤的原因多种多样,既包括先天因素,也有后天造成。这些因素可能在不知不觉中侵蚀我们的听力,等到出现明显症状时,损伤往往已经难以逆转。因此,定期听力检查就像为耳朵做 “体检”,能及时捕捉到听力的细微变化,避免小问题发展成大隐患。

定期听力检查:谁需要做?多久做一次?

1、新生儿及婴幼儿:新生儿听力筛查是我国的常规项目,宝宝出生后 48 小时内就要完成初筛,未通过者需在 42 天内复筛,3 个月内进行诊断。婴幼儿时期是听觉和语言发育的关键期,早发现听力问题并干预,能最大限度减少对语言能力的影响。

2、儿童及青少年:随着电子产品的普及,很多孩子长期使用耳机听音乐、玩游戏,且音量调至过高,容易造成噪声性听力损伤。建议学龄儿童每 1-2 年进行一次听力检查,及时纠正不良用耳习惯。

3、成年人:尤其是长期暴露在噪音环境中的人群,如工厂工人、建筑工人、音乐人、酒吧工作人员,建议每年进行一次听力检查。即使没有明显不适,定期检查也能排查潜在风险。

4、老年人:年龄是听力下降的重要因素,60 岁以上老年人听力损失发生率较高。建议老年人每半年至一年进行一次听力检查,一旦发现听力下降,及时佩戴助听器,避免因听力问题导致社交孤立、认知能力下降等并发症。

早发现早预防:除了检查,这些事也很重要!

定期听力检查是 “早发现” 的关键,而 “早预防” 则需要我们在日常生活中养成良好的用耳习惯,从源头减少听力损伤的风险:

控制噪音暴露:避免长期处于超过 85 分贝的噪音环境中,如果工作或生活环境噪音较大,应佩戴防噪音耳塞或耳罩;使用耳机时,遵循 “60-60 原则”—— 音量不超过最大音量的 60%,每次连续使用不超过 60 分钟。

避免耳部损伤:不要用尖锐的物品掏耳朵,以免损伤耳道皮肤和鼓膜;洗澡、游泳时注意耳部防水,避免污水进入耳道引发感染。

健康生活方式:保持规律作息,避免过度劳累;合理饮食,多摄入富含维生素 A、C、E 和锌的食物(如胡萝卜、菠菜、坚果、鱼类),有助于维持听觉器官的正常功能;积极治疗高血压、糖尿病等慢性疾病,减少其对听力的损害。

谨慎使用耳毒性药物:某些药物(如庆大霉素、链霉素等氨基糖苷类抗生素)具有耳毒性,可能导致听力下降。使用药物前,应咨询医生,了解药物的副作用,避免自行用药。

听力健康不仅关乎我们能否听清声音,更影响着我们的生活质量和心理健康。听力损伤越早发现,干预效果越好。通过定期听力检查,及时发现问题并采取措施,不仅能保护残余听力,还能较大限度减少听力损失对生活的影响。用科学的方式守护我们与世界的 “声音连接”,让每一段对话、每一首音乐、每一声自然的回响,都能清晰地留在我们的生活里。